3月23日,暮春的雨丝斜斜划过车窗,《日本华侨报》的小编们还在东京编辑室忙碌着,我却已站在大别山苍翠的褶皱里。我情不自禁想起数年前,日本黄山美术社社长陈建中发力组建“东京新画派”,邀请一批旅日新华侨华人到金寨县采风,我们曾一起到过位于金寨县老县城的“红军广场”。这次,当我们车行再次经过金寨县时,我执意要再去看看“红军广场”,要再次去祭祀这里为新中国的诞生而付出生命的十万英灵。

我请同行的郭瑞炜老师为我在“金寨县革命烈士纪念馆”前再次留影。因为我清晰地记忆着上次在这里参观时,在展柜里突然瞥见泛黄的《东瀛新闻》剪报。在这个1931年日媒关于鄂豫皖苏区的报道旁,竟有旅日华侨用蝇头小楷写下的批注:“倭寇当知,中华脊梁在此!” 对了,还有那封带血的家信,泛黄的麻布上用木炭写着:“娘,儿去革命,若回,带新天地;不回,带自由魂。”当时,这些字迹在反射的灯光下跳动,在我的脑海里留下深深的记忆。

由于近年来右腿膝盖受伤,我已经无法再爬上359级台阶,去向烈士们表达我的敬仰。我远远地望着那石阶泛着青黑的光,恍然忆起几年前随“东京新画派”采风时,那位华侨在此支起画架的模样。他当时用浮世绘技法晕染纪念碑的线条,笔锋却在刻有“八月桂花遍地开”的浮雕墙前停滞良久:“这些音符的律动,比葛饰北斋的浪花更令人战栗。”

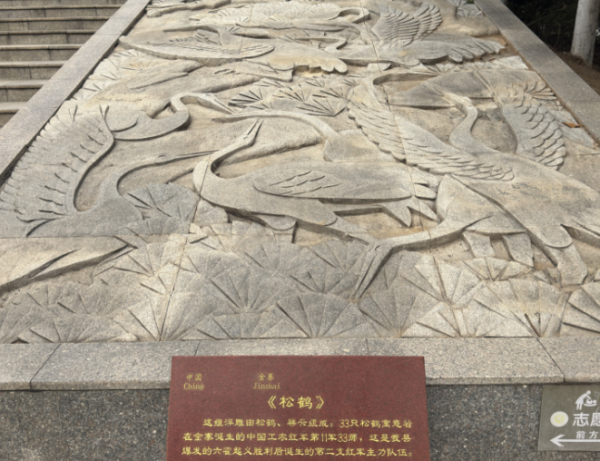

此刻,农历乙巳清明节前夕的薄雾里,汉白玉纪念碑前层层叠叠的黄白菊海,与记忆里那位华侨画布上怒放的映山红奇妙重叠。碑座浮雕中送别红军的妻子,让我想起日本长野县善光寺供奉的“遗发塔”——只是我们这里的中国女子,连丈夫的一缕青丝都不曾留下。

我还记得几年前“东京新画派”的画家们在此写生,他们曾用徽墨在宣纸上记录制作这道红军粮的全过程。此时此刻,我再次咀嚼着清苦的山野之味,听到广场响起的童谣,还有一些人正带着子女在烈士塔前献花。

当我站在洪学智将军铜像前,手机突然震动。几年前同行的日本华侨画家发来消息:他在银座画廊的“大别山记忆”画展上,特意将359级台阶绘成连接富士山与梅山的水墨长卷。回望雨雾中渐次亮起的纪念碑轮廓,忽然懂得,那些消逝在战火中的年轻生命,早已化作跨越国界的文明火种。

依依不舍地看着夕阳把纪念碑的影子拉长成利剑形状。回望广场,359级台阶在暮色中化作通往星空的阶梯。那些被岁月风化的名字、被战火淬炼的故事、被鲜血浸透的理想,此刻都化作山风掠过耳际。下山的路上,忽见岩缝中绽放的映山红,殷红如初,恰似永不熄灭的星火,在这片被热血浇灌过的土地上,执着地宣告着春天。

热点视频

热点新闻

|

2025/3/5 |

|

|

2025/2/19 |

|

|

2025/2/18 |

|

|

2025/2/10 |

|

|

2024/12/17 |

|

|

2025/2/8 |