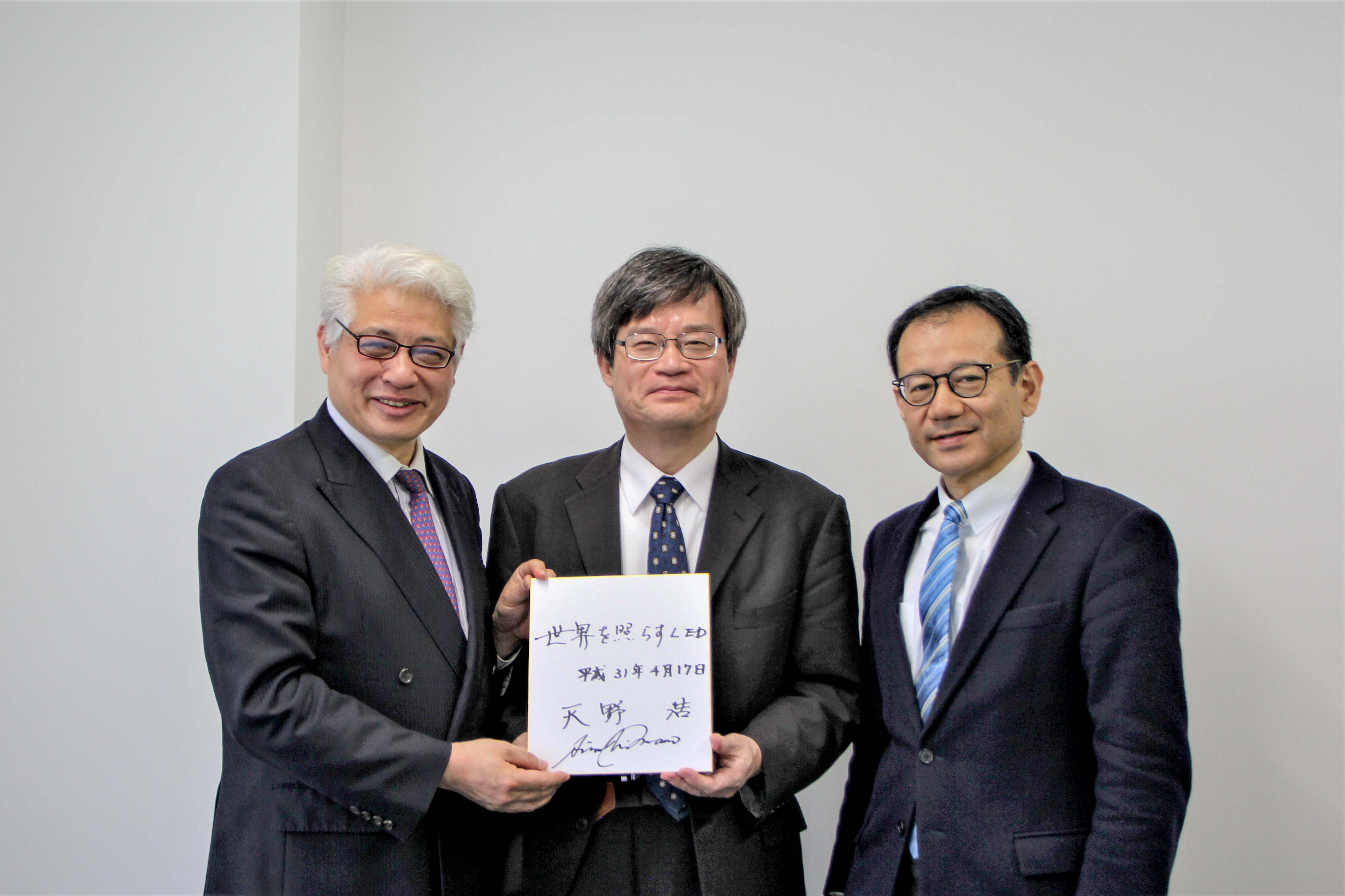

在日本媒体界,把两个人的正式交谈,称为“对谈”;把三个人的正式交谈,称为“鼎谈”。中日两国尽管使用着相同的汉字,但很多时候对汉字蕴意的理解是不同。中国人谈到“鼎”字的时候,大概的认知都是在“高大上”的方面,日本人谈到“鼎”字,认知侧重在“三足鼎立”的数字方面。我呢,作为《人民日报海外版》日本月刊和《日本新华侨报》的总编辑,最近有机会在名古屋大学与2014年诺贝尔物理学奖获得者、名古屋大学教授天野浩先生和原日本文部科学省副大臣、东京大学教授铃木宽先生做了一次“鼎谈”。

诺奖是几代科研者努力的结果

蒋丰:天野浩教授研发的“高亮度蓝色发光二极管”在2014年获得诺贝尔物理学奖,这被称为开启了爱迪生发明白炽灯之后的又一次“人类照明革命”。请问天野教授,您如何评价自己的成就?

天野浩:我就说说自己印象比较深的两件事吧。蒙古族是游牧民族,牧民们基本住在帐篷里,根据季节的变化而迁徙。由于这样的生活方式简陋而艰苦,尤其是晚上帐篷里非常昏暗,许多年轻人已经抛弃了游牧生活。但是,在LED电灯泡问世后,返回帐篷坚守传统生活方式的年轻人又开始逐渐增多。为此,我感到十分开心。

前些天,日本的电视节目《大地的拂晓》介绍了非洲坦桑尼亚的故事。坦桑尼亚国内未通电的区域依然十分广泛,有日本人在当地设置了太阳能板发电,再把充好电的LED灯泡租给民众,为他们的生活送去光明。坦桑尼亚的蜡烛是15日元一支,LED灯泡的租借费稍微高一点,是25日元1只,但比煤油灯每天约30日元的费用还是要低一些。听说现在坦桑尼亚人都在使用LED灯泡,我的内心也无比感动。一项科研成果,如果让民众有了获得感,那就是科研人员最荣耀的事情。

蒋丰:铃木教授长期在日本文部科学省担任要职,也曾负责过日本的科研工作。从您的角度来看,除了科学家个人的努力之外,还有哪些因素对其获得诺贝尔奖起到重要作用?

铃木宽:正如刚才您所说,LED灯是继爱迪生发明白炽灯以来,再一次改变人类历史的创举。我认为既要看到天野浩教授和赤崎勇教授坚持不懈的努力,也要看到名古屋大学这样优秀的学府所提供的环境,以及前赴后继的科研者们为之做出的深厚积累。尤其是在物理领域,诺贝尔奖不是一代科研者就可以摘得的荣誉,需要一代又一代的导师和学生延续不断的传承努力。

天野浩:是的。我的指导教授是赤崎勇教授,而赤崎勇教授的指导教授是有住彻弥教授。日本战后的第一次半导体讲座就是有住彻弥教授在名古屋大学举办的,名古屋大学的半导体研究应该是在那个时候打下的基础。我们是付出了几代人的努力。

国家经济实力影响科研环境

蒋丰:虽说艰苦环境中也能出现杰出的科学家,但像日本这样“井喷”式的获得诺奖,应该不是偶然的。在采访日本的诺贝尔奖得主的时候,我发现各位都会强调到“受环境的恩惠”。21世纪以来,名古屋大学有6位科学家获得诺贝尔奖,大学在科研环境上有哪些特色?

.JPG)

天野浩:有住彻弥教授在名古屋大学的半导体讲座上,就曾说过“要让学生自主、自发研究的自由”,研究者不亲自动手研究就不会有任何进展。他的这种理念传承给了赤崎勇教授。在我还是学生的时候,研究室的方针就是“亲力亲为、自主思考”。我认为这种研究环境很适合自己的发展。

在大学里,原则上博士生应当在3年内完成学术论文。但是,我没有能够在3年内拿到博士学位。因为我的研究课题是LED所必须的技术——P型半导体,我把全部精力都放在这上面了。即便如此,赤崎勇教授依旧邀请我做他的助手。我得以把这项研究继续下去,是一定要感谢名古屋大学和赤崎勇教授的。

蒋丰:近年来,有日本媒体报道指出,大学经济环境的恶化,是年轻科研人员能力低下的原因之一。日本是否存在这样的问题,其根本原因又是什么?

铃木宽:天野浩教授被聘为助手是在1989年。那时,日本正当泡沫经济的巅峰时期,国立大学经费充足,有财力专门为年轻科研人员留出一些位置。但是从1992年左右起,泡沫经济破灭,日本政府的财政赤字不断累积。政府当然也想投资未来,但是考虑到实际情况,不得不控制在科学研究、高等教育领域的财政投入。这就意味着国立大学无力继续为年轻科研人员提供充分的职位。此外,在财政赤字的情况下,政府很难给公务员涨工资,民间企业却可以给员工加薪,于是很多优秀学生在学士、硕士毕业后就选择进民间企业工作,放弃攻读博士。这也是令我们政府头疼的一个课题。

“1500次失败”其实都不是失败

蒋丰:不久前,我在采访日本科学技术振兴机构的滨口道成理事长时,他提到“天野教授在25岁时失败了1500次”。我想了解一下,您自己是如何看待“失败”的。

天野浩:学生是单纯的,只要是自己感兴趣的课题,就完全不会觉得苦闷。不论做多少次实验,哪怕每次结果都达不到预期,我也觉得有趣,完全不认为这是“失败”,也从来没有因此灰心丧气过。

关于过去的“失败”,我要特别告诉你一个小故事,虽然赤崎勇教授一直不许我对外公开。(笑)我一开始制出的结晶不是白的就是脏的。有天赤崎勇教授就说,“你做的结晶怎么样啦,拿给我看看。”看完后他就说:“你做出来的结晶怎么都跟磨砂玻璃一样啊。”听了这句话,我心里很不服气,我就不断实验,非要做出完美的结晶不可。(笑)

蒋丰:屡败屡战固然要有个人的坚持,但是允许科研人员屡败屡战的环境也很重要啊。

.JPG)

铃木宽:其实,要让科研人员兢兢业业地做研究,营造和维护一个鼓励、支持、守护他们的大环境,是非常重要的。20世纪的日本社会就有这样一种大环境,能为科研人员提供真正的“象牙塔”。

当然,“象牙塔”这个词本身有积极的意思也有消极的意思。20世纪的日本,社会全体都在保护“象牙塔”里的科研人员,让他们得以两耳不闻窗外事,全身心投入到探究真理的过程中,哪怕他们的科研课题没有明确的成果或未来,也没有人去苛责。但进入21世纪以来,日本经济不景气,大家开始关心自己的投入是否能获得预期的成效,这就很难让科研人员不惜成本、无所顾虑地探究真理。

中国留学生求知若渴但缺乏团队精神

蒋丰:在日本提出接收“30万留学生”的计划中,中国留学生是主力。近年来,有越来越多的中国留学生慕名考入了名古屋大学,想跟随天野教授学习。天野教授对他们了解吗?铃木先生是东京大学、庆应大学两大著名学府的教授,您对中国留学生的印象如何?

天野浩:我是在2010年来到名古屋大学做研究的,也是从这一年开始,报考名古屋大学的中国留学生逐年增多,占比越来越高。

在我看来,中国留学生非常善于学习,求知若渴的精神比日本学生有过之而无不及。但是,许多中国留学生缺乏实验经验,所以一开始总会不断地失败。

铃木宽:我在东大和庆应的每一天,都是在中国留学生当中度过的。我对中国留学生的印象和天野教授差不多,他们非常热衷于学习,但在自由思考方面有所不足。课题上如果是我出题,他们可以准备出非常漂亮的答案。但如果是我让大家自由思考,或围绕某个课题展开自由探讨,他们就会变得有些困惑和不知所措。

我身边有很多来自世界各国的留学生,当中多数人都不擅长团队合作。虽然他们作为个体非常优秀。一遇到需要4到5人合作进行的实验,绝大多数时候都以失败告终。从中可以看出,他们在初中、高中的时候很少有团队合作的经验,不了解经过彼此磨合后共同赢得胜利的喜悦。

诺奖是科研结果但不是科研目的

蒋丰:近年来,中国经济不断发展,科研支持力度加大,科研环境也随之改善。我们在前面谈到,科研环境对于科研人员能否取得杰出成果是一个关键。从经验来看,两位教授觉得,中国今后能否和日本一样,陆续涌现诺贝尔奖?

天野浩:当然会。但是我认为,获得诺贝尔奖只是一个结果,关键要看科研的目的是什么。中国有13亿人口,科研人员应该把他们的幸福放在首位。

中国已经站在引领世界的位置上,大家都希望看到中国展示自己的实力,引领世界迈向更好的时代。如果能以这样的思维和胸怀开展科研,势必就会各种奖项纷至迭来。

铃木宽:在获得诺贝尔奖的日本人当中,有的是长期在欧美的研究环境里,有的则像天野教授一样,主要是在日本的研究环境里,通过产学研的共同合作而获得诺贝尔奖。

我们的工作内容之一,就是要为所有在日本的科研人员提供良好的科研环境,不仅要让日本人获得诺贝尔,也要让在日本留学、工作的外国人可以获得诺贝尔。

我个人认为,在欧美日等国家从事科研活动的中国人会先一步获得诺贝尔。当然,这也是值得高兴的事情。但我更希望看到中国社会、中国政府不断努力改善科研环境,从而使中国人以及在中国从事科研工作的外国人不断有新发现、新发明,为全人类做出贡献。

期待中国继续大力推进开放式创新

蒋丰:中国国家主席习近平预计在今年6月底到日本大阪参加G20峰会。习近平主席就任以来,多次强调“创新”的重要性。您二位认为,创新的关键是什么?

铃木宽:在行动上,中国和日本的表现不一样。中国是国家最高领导人习近平主席亲自筹谋创新政策,汇聚社会资源集中投资。我认为这是真正意义上的行动。

谈到创新,要重视自由,更要重视开放式创新。企业不能闭门造车,要与大学、甚至同包括竞争企业在内的社会各界开展广泛的共同合作,在这个过程当中就要不断地进行创新。

天野浩:首先,作为大学的科研人员,我们能做的也只是到创新和发明为止。政府要将创新成果用于完善社会、造福民众。科研成果就像种子,但仅有种子是无济于事的。不论科研成果多么出色,如果不能投入到实际应用中,就会成为一颗不能发芽的种子。

我认为,实现零排放就是日中两国间一个共同的课题。我们正在想办法创造出一种不排放二氧化碳等环境污染物质的生产方式。如果能实现这样的共同目标,或者说能形成满足共同利益的合作模式,那么等待我们的将是非常美好的未来。

铃木宽:日中关系曾经有过一段较长的蜜月期,当然也有过截然相反期。大家都知道,只要日中两国良好合作,就会给世界带来和平与发展。所以我认为习近平主席就任后首次日本之行具有重大意义。我们也希望有机会能在习近平主席访日期间为推助日中两国的科技交流进一步贡献力量,为两国的下一个蜜月期打下新的基础。

|