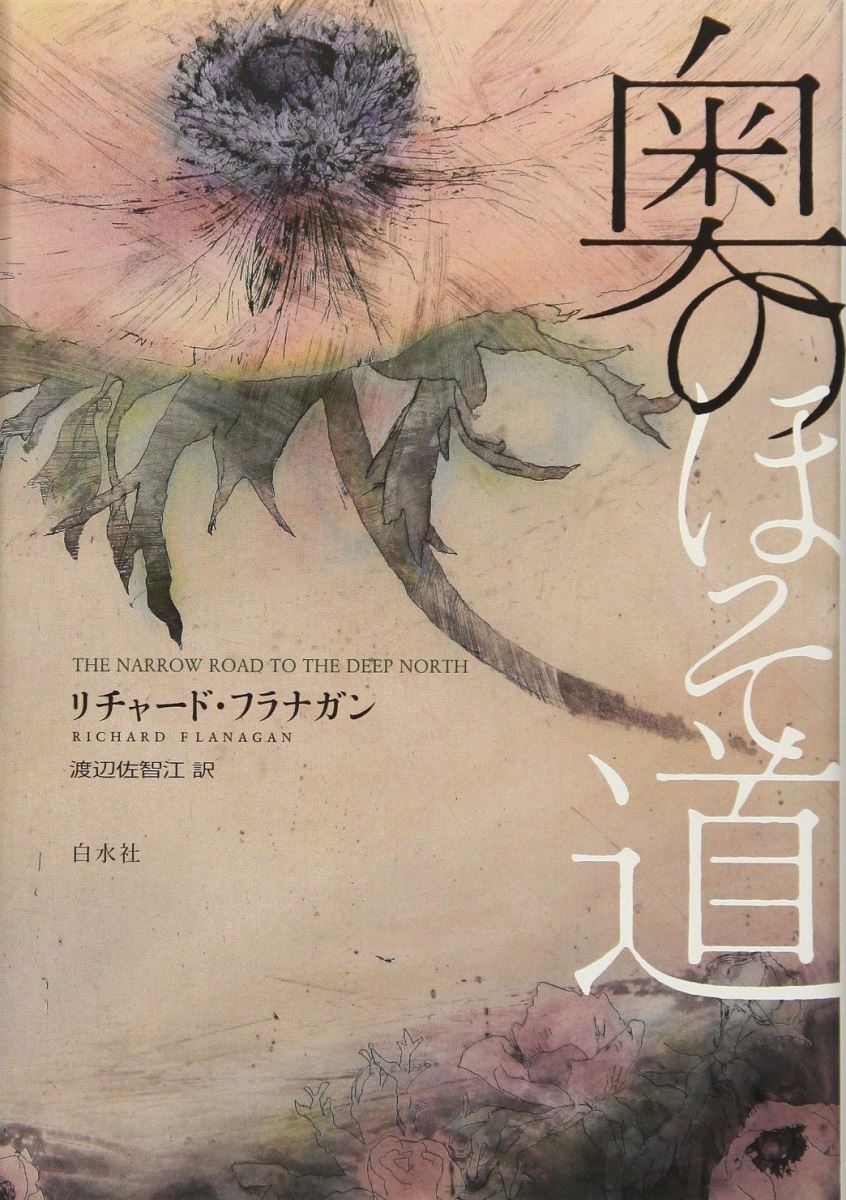

读了一本小说,澳大利亚作家理查德·弗兰纳根写的,日译本叫做《奥之细道》。大概你不由得奇怪,因为当即想到了芭蕉的名作。不错,书名正是借用日本文学史上有名的游记《奥之细道》,我也是在书店里心生好奇才买来读的。

扉页题词:“献给俘虏号码三三五”。原作中这个数字用的是日语。三三五号俘虏是弗兰纳根的父亲。第二次世界大战中,日军为陆上补给印度方面作战,酷使英国人、澳大利亚人、荷兰人等盟军俘虏约六万人,还有亚洲各国民工二十万人(一说三十五万人),修筑全长四百一十五公里的泰缅铁道,一年零三个月完成;通车仪式上的火车头如今展示在靖国神社的游就馆。很多人惨死于沉重的劳动、饥饿、疾病,这条军用铁道被称作死亡铁道。澳大利亚战俘大约一万三千人被迫出工,死亡三千人,弗兰纳根的父亲死里逃生。作家费时十二年写完这部小说,告知父亲,他好像了却了心愿,当晚逝去,享年九十八岁。

不只书名取自芭蕉,而且用五首俳句把全书分成五部分;俳句是日本传统的定型诗,只有十七个音,节奏为五七五。如同题词,第一部分的俳句是芭蕉的“牡丹花蕊深,醺然爬出一只蜂,依依不舍哟”(牡丹蘂ふかく分出る蜂の名残哉)。其他四部分都是用一茶之作,例如第三部分:“世如一滴露,鸡虫得失争何事,都在露滴里”(露の世の露の中にてけんくわ哉)。

大日本帝国陆军铁道第九连队的中村少校知道,“没有机械,在荒野修建这样的铁道是超人的工作”,而幸田上校来传达铁道指令部的新命令:提前两个月完工。喝着用发霉茶叶沏的茶水,幸田谈他在“满洲国”第一次砍俘虏脖子的经历。他砍上瘾,看人只看脖子。初次见面,看脖子不由得估量能否轻易地砍掉脑袋。只想要人们的脖子,一刀砍下,这条生命,那种色彩,红、白、黄。幸田激动地吟诵芭蕉的俳句:“子规声声鸣,今在京都念京都,悠悠千载情”(京にても京なつかしやほととぎす)。中村很高兴幸田和自己一样对传统的日本文学抱有热情。二人举起茶杯,“为铁道”、“为日本”、“为天皇陛下”、“为芭蕉”、“为一茶”、“为芜村”干杯。

幸田说:“《奥之细道》把日本人的精神真髓集约在一本书里。”中村想:“日本人的精神当下其自身就是铁道,铁道就是日本人的精神,向北方腹地延伸的我们的细道有助于把芭蕉的美和睿智送往更广阔的世界。”幸田打开有国民党的白日装饰的深蓝色烟盒,点上一支烟,口占一俳:“満州国にても満州国なつかし首見れば”——他想念“满洲国”的脖子。

横田遇见躺倒在路上的澳大利亚俘虏,眼光落在他的脖子上,心想:把他带回营地,浪费其他俘虏们的宝贵体力,而且活不了几天,白白浪费宝贵的粮食。他拔出刀,暗诵了两遍菊舍尼(江户时代女俳人,丈夫死后出家,像芭蕉一样游走各地)的俳句:“只剩月和我,我在桥上月在天,天下凉索索”(月と吾ばかり残りぬ橋涼み)。分开腿,保持平衡,最后再一次暗诵,但词语闹不清楚了,俳句在脑子里乱作一团。俘虏觉得脖子在呼叫,希望给他一刀,那样就可以结束了。刀已经砍下来了吗?我的脑袋已经……

日本战败后的1959年中村谋职,在董事办公室里,背后响起男人的声音:脖子真不错,必须看脖子才能确认是你。原来是横田,当年“满洲国”的同事帮他在这家公司高就。死了的也就死了,活着的享尽人生,这就是无常。横田一百零五岁时被发现死在床上,变成木乃伊,也许已死了几年,甚至几十年。床头柜上放着一本旧书,是芭蕉的《奥之细道》。翻开夹着书签那页,“月日是百代的过客,来来去去的年也是旅人”云云。中村临死前写了一首俳句辞世:“氷解け行く水清し胸清し”,意思是冰雪消融了,水清清,心清清。遗孀说他是好人,看见动物遭罪都受不了。”

弗兰纳根在扉页的背面印上德语诗人保罗·策兰的诗句,他也曾被纳粹强征筑路:“妈妈,他们写诗”!

小说《奥之细道》2014年获得英国的布克文学奖,也有中译本,书名叫“深入北方的小路”。

|