多次上过富士山,都只到“五合目”。乘车只能到那里。也曾往“六合目”走了几步,路好像炉灰渣子铺的,废然而返。富士山标高3776米,来路不同,有四处“五合目”,最高一处为2400米,再往上才叫登山。

富士山分为十“合”,并不是高度等分,而是登山人歇脚抽袋烟的标识。至于为什么用“合”,一说是用升盛白米,堆起尖,状若富士山(中国的升四面是梯形,扣过来蛮像富士山),十合为一升,就登到山顶。我只在电视上看过人们向山顶攀登,不绝如缕,夜里亮起各种灯光,蜿蜒如星河。

从风景来说,富士山遥看为美。日本人写汉诗咏富士山都是咏其高,例如“富山千仞雪峻嶒”、“富士峰高宇宙间”、“一山高出众峰巅”。江户时代历仕四代幕府将军的儒者林罗山把富士山比作白扇,似可以把玩,但“倒悬东海天”,就壮阔起来。小说家太宰治是用小东西搭配富士山,说“月见草跟富士山很相配”;取景器“正当中是巨大的富士,它下边有两个小小的罂粟花(指两个姑娘)”;“甲府的富士从群山后面露出三分之一的脸,像一个酸浆”。

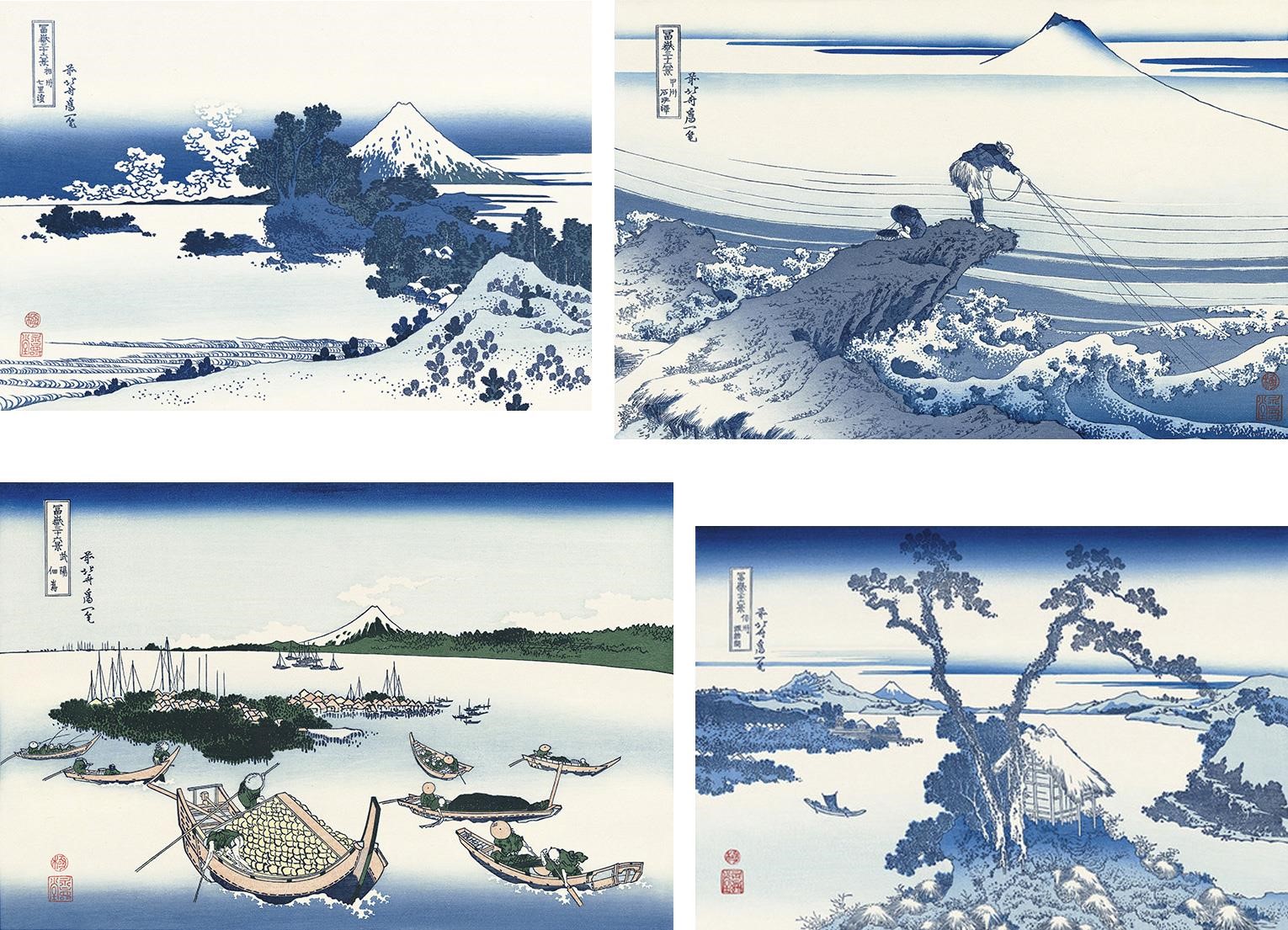

画富士山的浮世绘,最有名的是葛饰北斋的《富岳三十六景》,当时非常受欢迎,又追加十景,共四十六幅。江户时代浮世绘的题材当初主要是名角和美人,北斋的这套组画创立名胜画。四十六幅画之中只有“凯风快晴”和“山下白雨”如两幅特写,描绘富士山的巍峨,余者基本把富士山画个小三角,即便用透视的方法诱导观者的视线,也不易发现。人们忙于做工、赶路,没功夫抬头,只有“五百罗汉寺荣螺堂”、“砾川雪之旦”画了些人看风景。

北斋从各处遥看,把富士山置于人们的日常生活里,却不曾想到太宰治的视点——从厕所窗口看。他在《富岳百景》中写道:“从东京的公寓窗户看见的富士很憋屈。冬天看得很清晰。地平线上孤零零露出小不点儿的、纯白的三角,那就是富士,像不起眼的圣诞节装饰糖果。而且左边肩膀倾斜,令人不安,仿佛眼看就要从船尾逐渐沉没的军舰。三年前的冬天被一个人说出了意外的事实,我走投无路。当晚在公寓的房间里一个人咕嘟咕嘟喝酒,喝了个通宵。天亮了,去小便,从公寓厕所张挂铁丝网的四方窗户看见富士。令人难忘的富士,小小的,纯白的,左边有一点倾斜。”这个公寓在杉并区天沼,估计早就没有了,现而今那里也望不见富士,因为到处起高楼,东京都内叫“富士见”的地方都已经徒有其名,除非登高楼兮骋望。

站在厕所观山景,不只太宰治,谷崎润一郎在随笔《阴翳礼赞》中写道:“漱石先生把每天早晨上厕所当作一个快乐,那似乎莫如说是生理的快感,但是要体验这快感,没有比日本的厕所更适宜的地方,被闲寂的墙壁和清晰的木纹围着,眼里能看见蓝天和绿叶的色彩。”夏目漱石真的有俳句吟道:“雪隐才容身,当窗欲穷千里目,漠漠秋之山”(雪隠の窓から見るや秋の山)。

《富岳三十六景》中唯有“诸人登山”描绘了山上情景:几个人在山路上趔趄,一堆人在石窟里瑟缩。电视播映过这种情景,但不是石窟,而是山顶的厕所里挤满人,全是外国人,躲避风寒,等着看日出。富士山从7月到9月开山两个月,山顶上7月还下雪,把一个外国小姑娘冻得哭诉以后绝不登了。几年后电视又采访她,看来真没有重上富士山之意。人们对外国的事情总有些好奇,但知道了底细之后也就不再当回事。

冬季多晴日,不可攀援兮,却正是遥看的大好时节,冠雪的富士像一个美女,头蒙白纱巾,用双臂展开长裙。那儿童也能画的形状确然是“不玩雕虫小技的巨大单纯”。毕竟好景不常见,山头经常被云雾缭绕,这时就要有一点日本美意识,如《徒然草》所写:“只有樱花盛开月无影才值得观赏吗?对雨思月,关在屋子里不知春去何去,也别有深情。含苞欲放的枝头,花瓣零落的庭院等,反而多有可看之处。”

伟大的芭蕉便吟道:“雾浓似秋雨,此日不见富士哟,空蒙别有趣”(霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き)。

|