在过往的“漫笔”中,我写过自己十分中意的画师长谷川等伯。他是“画圣”雪舟的“学孙”。说完了徒弟,自然就该聊聊师傅。“圣”字加冕,雪舟的文化地位不言而喻,可谓誉满天下,画香飘满日本整个美术史。不过,我又想起中国的一句老话,“人非圣贤,孰能无过”。且不论有没有“过”,雪舟无论怎样在画坛出奇制“圣”,但他总归也是一介“肉身”,日本的学者们在关注其艺术造诣时,也对勾勒他的完整人物像充满了兴趣。禅人和“圣”者背后,雪舟以怎样的形象填充历史对他的评价,是一个超越艺术文化的话题。作为历史的深度爱好者,某种意义上,我对有血有肉的人更感兴趣。

在画坛坐拥最多“国宝”绘画作品,雪舟的艺术高度不可撼动。但成就艺术的是人,艺术也来源于看得见、摸得着乃至听得到呼吸声和心跳声的地气生活。人拥有怎样的内心和性格,笔下便有怎样的艺术舞动。“我笔画我心”,既如是。日本的美术爱好者们和不少学者都在雪舟的绘画里看到了他的“幽静”,往往习惯于将其列入禅宗式的水墨画行列。但是,按照日本明治学院大学教授·美术史专家山下裕二的说法,雪舟可不是什么禅意盎然之人,恰恰相反,他或许是离幽静闲适最远的那个。

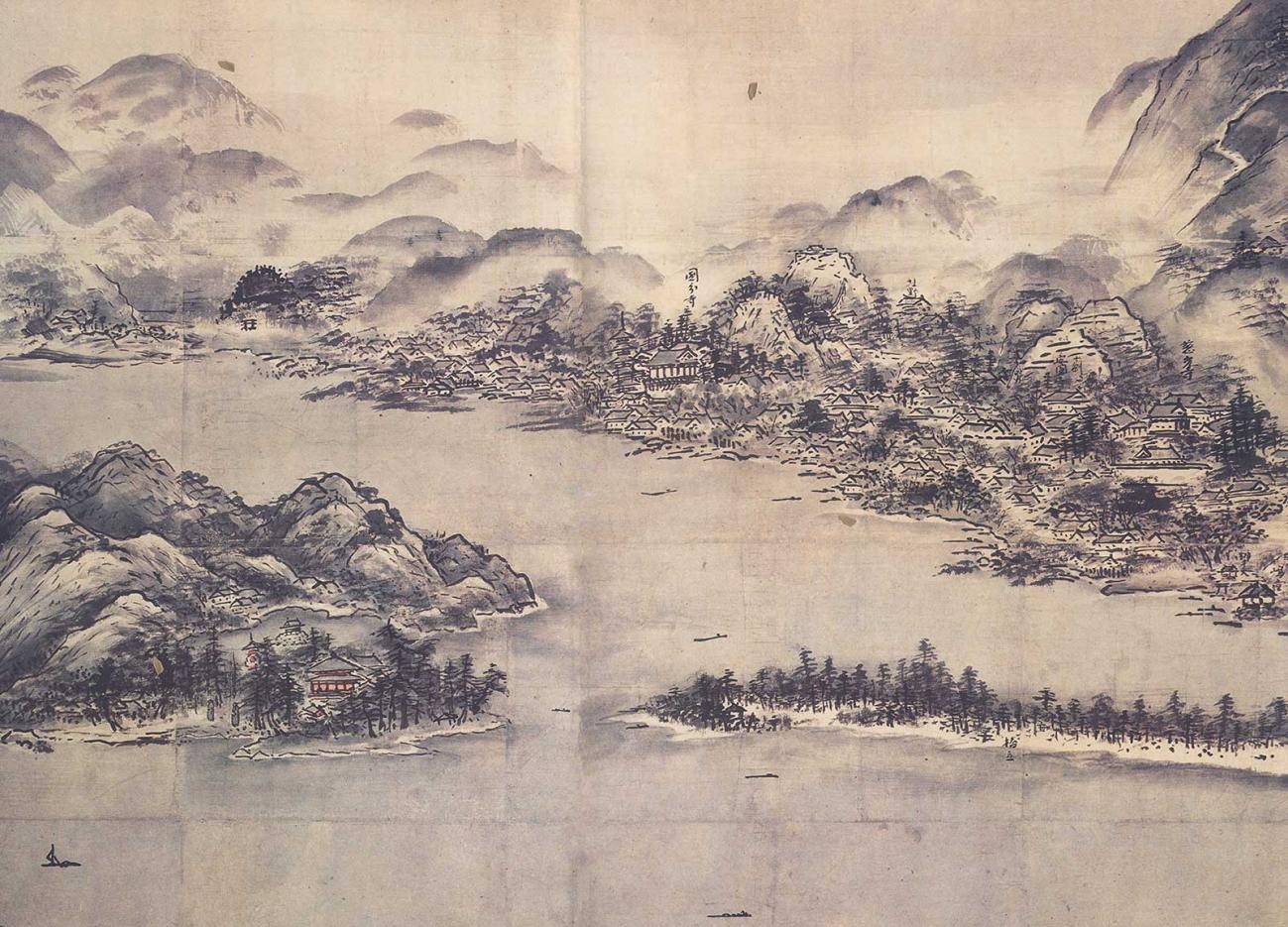

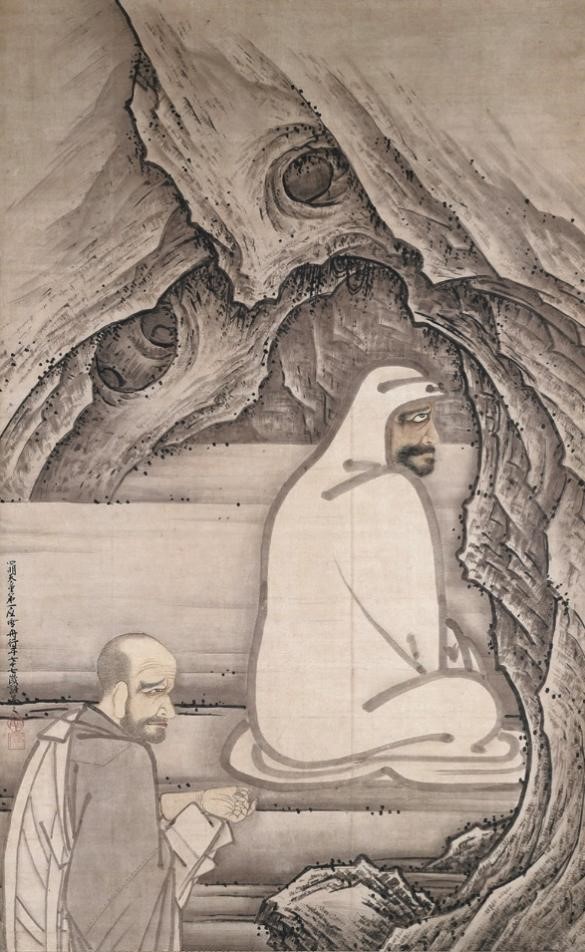

带着这样评价性的冲击,我观览了雪舟的绘画。的确,如其所说,像《天桥立图》、《慧可断臂图》、《四季山水图》,充满着不可思议的力量,毫无慵懒之惬意。有趣的是,研究日本美术史的大家山根有三曾毫无遮拦地批评称,“雪舟的‘山水图’到底好在哪里?完全看不懂。”这反向印证,雪舟绝非一个走寻常路的传统画家。山下裕二甚至认为,在雪舟的笔下,看到了他对多样美术手法和风格的各种践行,是个饱满和丰富的人。

雪舟自小就有绘画天分,日本坊间还流传着一段他的佚事,说他幼年因做错事被绑在柱子上,仍用脚借着泪水在地板上画猫。在室町时代,禅僧负责掌管学问和文艺,要想以艺立身,就必须进入寺庙。就这样,雪舟10岁左右就进入京都的相国寺,在修行禅宗的同时,学习绘画。其修行和学画的两位老师分别是春林周藤和天章周文,单从2人的重量级身份来看,足以见得雪舟的天慧聪资。

在我看来,关于后世对雪舟禅宗画师的“人设”界定,有很大程度上来源于他的“御用画师”身份。其实,对于深居京都寺庙的雪舟而言,苦行僧般的修行并没有达到修身养性从而滋润画技的目的。35岁时,雪舟以山口县的守护大名大内教弘之手转战而迁。从寂寮的寺院,走向频繁接触外界的人情政治舞台,这或许是造就雪舟真正内核的历史转变。能够在政治风雨中打拼的画师,大抵是“社交型”或是“外向型”的,雪舟并不例外。

48岁时,雪舟随“入明僧”出了一趟长达2年的“公差”,浸淫中国的水墨画。此时的中国宫廷画家,一改南宋纤细画风,衷于狂野奔放的走笔和画势,这极大丰富了雪舟的绘画风格和视野。在他的《破墨山水画》里的文字注释里,仍可见他对在中国所见所闻所画的兴奋与夸耀。这种有血有肉的人性展现和率真生动,用日语的“颇有人情味”来表达最贴切不过。

雪舟在晚年还是一位精力旺盛、探索心不止的“旅人”,这也是他誉为“漂泊画师”的重要原因。一边是入禅,一边是出禅。雪舟的真正价值或许不在于借画言禅,而是以开放的心态以画写生,写自己。大胆中不失细致,矛盾中充满共存。雪舟之“圣”,胜在艺术上的策马奔腾和自由洒脱。他的画,也很值得中国的同行反向品味。得罪!得罪!(2024年11月8日写于东京乐丰斋)

|