在日本长崎市的土特产店里,现在还能够买到一种叫“多罗大人素面”的面品。见字望义,对日本人而言,这份面中飘出极强的外国味道。不仅是选用的原材食材,懂行的当地人还会说出制作面品的5道工序。可见,“多罗大人”是如此地深入人心。

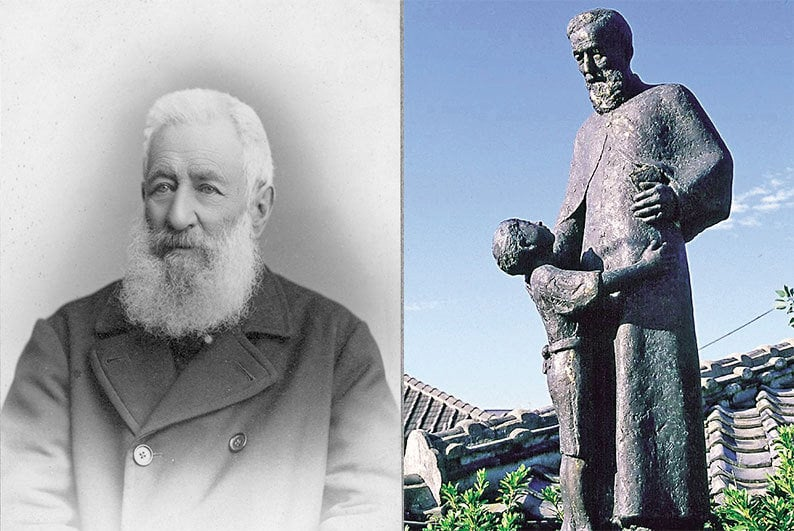

“多罗大人”并不是虚构的食品创意,而在长崎历史上确有其人。面点也是当地为纪念“多罗大人”而流传至今的代表食品。在作为世界文化遗产的“出津集落”入口处,建有多罗的塑像,连同其同名纪念馆,会一下子把人拉回明治时代前夕的长崎景象。作为传教士,法国人多罗应召来到日本宣教。和普通传教士不同,多罗还是一个技术人员。他不但懂印刷技术,到日本的第4年就于横滨发行了日本最初的石版印刷品《圣务日课》《教会历》,还参与建筑了当地的修道院。用现在的话讲,分不清多罗是一个“文科书生”,还是一个“理工男”。但从历史功绩和社会影响看,他首先应该是一个日本人眼中的社会活动家和慈善家。

多罗给长崎外海地区留下的印象远超传教。生于贵族的多罗,在19世纪后半程的日本,特别是与其结下不解之缘的外海地区,看到了当地的贫困和落后。人生的戏剧化在于,有时候传教士自己会被眼前的景象所“洗脑”,多罗就是其中之一。目睹社会、技术、经济、产业现状,多罗调整了自己的人生方向,决定不再只是传教,而是要改造当地社会。他开始把自己的私人财产投入教堂、教育和医疗设施建造,更多参与农活,把目光投向无家可归的孩子们,开设孤儿院,同情贫困女性,建设福利机构。“民以食为天”。多罗还想尽办法从自己的国家运来小麦粉,传授当地穷人制作通心粉,这也在日本开启了意大利面制作的序章,意外地产生了食品交流的历史影响。

以远藤周作为代表,把宗教和文学写在一起的日本文人不在少数,我也曾就其作品写过一些文字。如果有了对多罗的历史了解,或许对日本文学中的宗教存在会有更加丰富的感知和理解。我十分有感的是,读罢日本女作家岩崎京子的《多罗神父和出津的女孩们》,不免生出一叹:百余年之前,宣教而至的外国人竟与偏远一隅的日本村庄有着如此之深的朴素之交!不知,多罗这样的存在,是否在潜移默化中影响着普通日本人的对外观。另外,日本作家谷真介为自己的作品起了《外海的圣者 多罗神父》的名字,“圣者”显然带有强烈的宗教色彩,但其勾勒出的多罗人物像,无疑是一部外国传教士不仅解惑,还拓荒与施善的人文史,颇有可读性。

日本最负盛名的教堂建筑师铁川与助和多罗也有神奇的人生交集。1910年,他在建设大浦天主堂大司教的馆舍时,邂逅了多罗,并学到了很多西洋建筑的技术和知识。对于多罗之于日本的意义,他在晚年也曾多次回忆起。多罗把人生的几乎一半的时间都留在了日本,也生出无数令日本难以忘怀的故事,直至在建筑现场由于意外失足因病而故。我想,日本人对其如此深刻地怀念,不是出于宗教意义和目的,而是更加单纯的情怀。从历史和文化研究的层面看,多罗也是探究明治视角下的日本珍贵的一扇窗。

突然隐约想起,在2020年的《长崎新闻》上,俳句爱好者们投稿的作品中似乎还有关于多罗的诗作。简单质朴之中,隐约可见对其人其事的时代记忆。有时候,一个“外人”被如何铭记,不失为一个国家展现风貌的良例。(2024年11月20日写于东京乐丰斋)

|